DSGVO für Fotografen – Der ultimative Guide

Einleitung: Warum ist die DSGVO für Fotografen relevant?

Hallo und herzlich willkommen zu diesem ultimativen Guide zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Fotografen. Wenn du diesen Artikel liest, bist du wahrscheinlich genau wie viele deiner Kollegen: kreativ, passioniert und vielleicht ein kleines bisschen verunsichert, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Seit dem 25. Mai 2018 weht ein neuer Wind, und die DSGVO hat die Spielregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten in der gesamten EU neu definiert. Und ja, das betrifft dich als Fotografen ganz direkt und in einem Ausmaß, das viele anfangs unterschätzt haben.

Die zentrale Botschaft, die du aus diesem Guide mitnehmen solltest, ist einfach, aber fundamental: Sobald du ein Foto machst, auf dem eine Person erkennbar ist, verarbeitest du personenbezogene Daten. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ein Porträt, ein Hochzeitsfoto, ein Bild von einem Firmenevent – all das sind nicht mehr nur Kunstwerke oder Erinnerungsstücke, sondern aus rechtlicher Sicht Datensätze, die einem strengen Schutz unterliegen.

Das bedeutet, dass du in den meisten Fällen deiner beruflichen Tätigkeit nicht mehr nur Künstler oder Dienstleister bist, sondern auch ein sogenannter "Verantwortlicher" im Sinne der DSGVO. Diese neue Rolle bringt eine Reihe von Pflichten mit sich, die weit über das reine Fotografieren hinausgehen. Du musst für Transparenz sorgen, eine klare Rechtsgrundlage für jede Aufnahme und jede Veröffentlichung haben und die Rechte der Menschen auf deinen Fotos jederzeit respektieren und wahren.

Vielleicht denkst du jetzt: "Oh nein, noch mehr Bürokratie!" Das ist verständlich. Aber keine Sorge. Dieser Guide ist nicht dazu da, dir Angst zu machen. Im Gegenteil: Er soll dir die Unsicherheit nehmen und dir zeigen, wie du die DSGVO nicht als Feind, sondern als professionellen Rahmen für deine Arbeit verstehen kannst. Es geht darum, deine Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass du rechtlich auf der sicheren Seite bist und dich wieder voll und ganz auf das konzentrieren kannst, was du liebst: großartige Fotos zu machen. Was bedeutet das für dich?

Was gilt als personenbezogenes Foto?

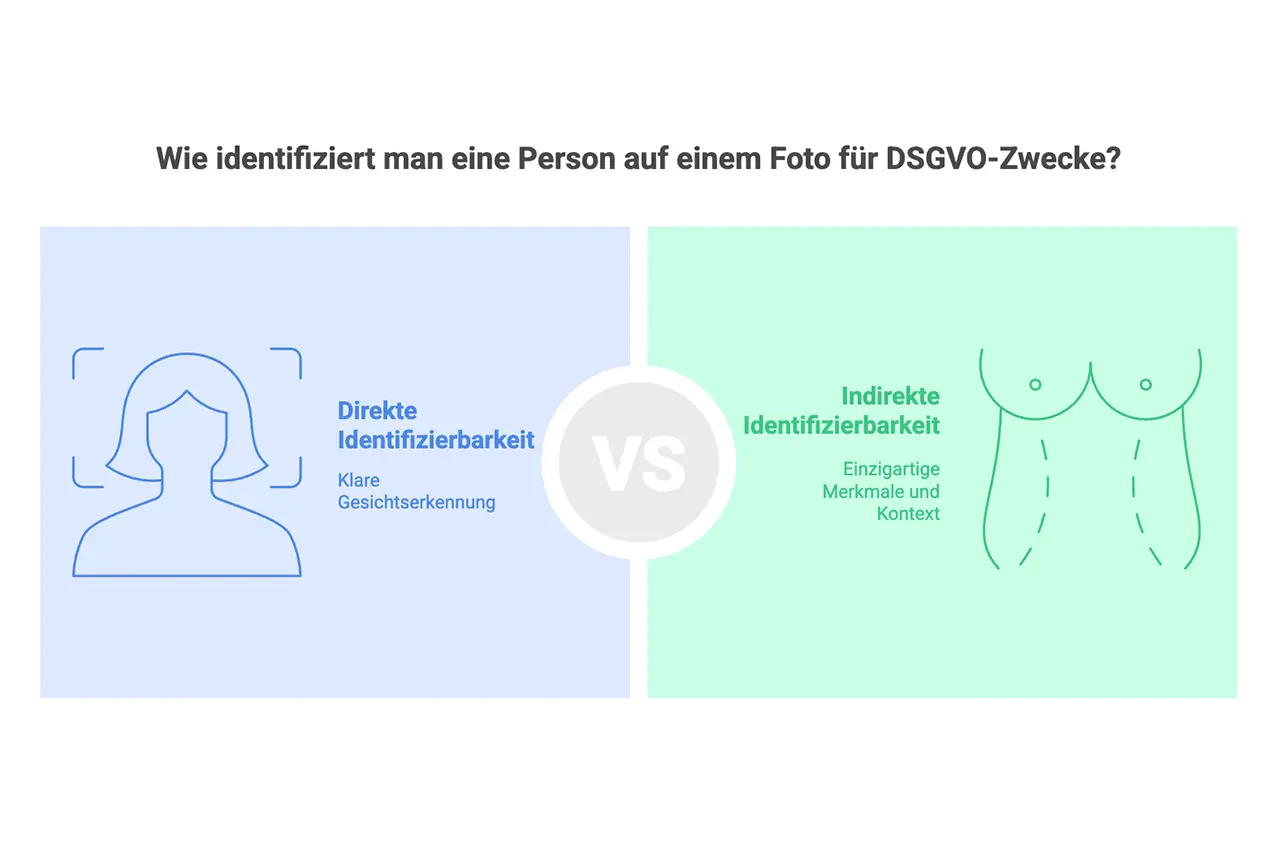

Um die DSGVO richtig anwenden zu können, musst du zuerst verstehen, was genau ein "personenbezogenes Foto" ist. Die Verordnung selbst definiert in Artikel 4 Nr. 1 "personenbezogene Daten" als "alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen". Ein Foto ist eine solche Information. Der entscheidende Faktor ist die Identifizierbarkeit. Persönlichkeitsrecht des Einzelnen

Eine Person gilt als identifizierbar, wenn sie direkt oder indirekt erkannt werden kann. Das geht weit über ein klares Porträtfoto hinaus.

- Direkte Identifizierbarkeit: Das ist der einfachste Fall. Das Gesicht einer Person ist klar und deutlich zu erkennen. Jeder, der die Person kennt, würde sie sofort wiedererkennen.

- Indirekte Identifizierbarkeit: Hier wird es kniffliger und für Fotografen besonders relevant. Eine Person kann auch dann identifizierbar sein, wenn ihr Gesicht nicht oder nur teilweise zu sehen ist. Ausreichend sind Merkmale, die in ihrer Kombination eine Identifizierung ermöglichen. Dazu gehören:

- Einzigartige Tattoos oder Narben.

- Besonders markante Kleidung in einem bestimmten Kontext.

- Die charakteristische Silhouette oder Körperhaltung einer Person.

- Die Umgebung, wenn sie einen direkten Bezug zur Person herstellt (z. B. eine Person vor ihrem eigenen, einzigartigen Haus oder an ihrem Arbeitsplatz).

- Auch weitere Personen auf dem Bild können zur Identifizierung beitragen.

Der Test ist immer: Könnte eine dritte Person, die über entsprechendes Zusatzwissen verfügt (z. B. ein Freund, Familienmitglied oder Kollege), die Person auf dem Foto erkennen? Wenn die Antwort "Ja" lautet, handelt es sich um ein personenbezogenes Foto, und die DSGVO ist anwendbar.

Ein oft übersehener Aspekt sind die Metadaten eines digitalen Fotos. Moderne Kameras und Smartphones speichern automatisch eine Fülle von Informationen in der Bilddatei, die sogenannten EXIF- oder IPTC-Daten.

- Genaue GPS-Koordinaten des Aufnahmeorts.

- Datum und Uhrzeit der Aufnahme.

- Kameramodell und Einstellungen.

Diese Metadaten sind für sich genommen schon Informationen, aber in Verbindung mit dem Bildinhalt werden sie zu einem mächtigen Werkzeug der Identifizierung. Ein Foto, das eine Person nur von hinten zeigt, mag anonym erscheinen. Wenn die Metadaten aber den genauen Ort und die Zeit verraten, kann daraus ein Bewegungsprofil erstellt werden, was die Person eindeutig identifizierbar macht. Du verarbeitest also nicht nur das sichtbare Bild, sondern auch diese unsichtbaren, aber rechtlich genauso relevanten Daten.

Schließlich macht die DSGVO keinen Unterschied zwischen analoger und digitaler Fotografie. Sie ist technologieneutral. Digitale Fotos fallen fast immer unter die Verordnung, da ihre Verarbeitung (Speichern, Bearbeiten, Anzeigen) automatisiert erfolgt. Analoge Fotos sind ebenfalls betroffen, sobald sie in einem "Dateisystem" organisiert werden, also zum Beispiel systematisch in einem Kundenarchiv oder einem nach Namen sortierten Album abgelegt werden. Spätestens wenn du ein analoges Foto einscannst, wird es zu einer digitalen Datei und unterliegt denselben Regeln.

Rechtsgrundlagen: KUG vs. DSGVO

Eines der verwirrendsten Themen für Fotografen ist das Verhältnis zwischen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem alten, aber immer noch teilweise relevanten Kunsturhebergesetz (KUG). Viele hofften nach 2018, dass das KUG mit seinen bekannten Ausnahmen einfach weitergilt. Doch die Realität ist komplizierter und erfordert eine klare Unterscheidung.

Grundsätzlich gilt: Europäisches Recht (DSGVO) hat Vorrang vor nationalem Recht (KUG). Das bedeutet, die DSGVO ist die primäre Rechtsquelle, an der du dich orientieren musst. Allerdings enthält die DSGVO in Artikel 85 eine sogenannte "Öffnungsklausel". Diese Klausel erlaubt es den EU-Mitgliedstaaten, für die Verarbeitung von Daten zu journalistischen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken Ausnahmen von bestimmten DSGVO-Regeln zu schaffen.

Der deutsche Gesetzgeber hat von dieser Klausel Gebrauch gemacht, und Gerichte, einschließlich des Bundesgerichtshofs (BGH), haben bestätigt, dass die §§ 22 und 23 des KUG als eine solche Ausnahme für den rein journalistischen Bereich weitergelten.

Was bedeutet das für deine tägliche Arbeit? Es kommt auf den Zweck deiner Fotografie an:

- Rein journalistische Zwecke: Wenn du als Pressefotograf für eine Zeitung, ein Magazin oder ein Onlinemedium arbeitest und über tagesaktuelle Ereignisse berichtest, dann kannst du dich weiterhin stark am KUG orientieren. Die bekannten Ausnahmen des § 23 KUG, wie die Abbildung von "Personen der Zeitgeschichte" oder von Teilnehmern an "Versammlungen und Aufzügen", sind hier anwendbar. Achtung: Das gilt nur, wenn der Zweck ausschließlich journalistisch ist. Sobald kommerzielle Interessen (z.B. Eigenwerbung) hinzukommen, wird es kompliziert.

- Kommerzielle und alle anderen Zwecke: Hierunter fällt die Arbeit der allermeisten Fotografen. Ob Hochzeitsfotografie, Porträt-Shootings, Unternehmensfotografie, Eventfotografie für PR-Zwecke oder Werbeaufnahmen – all diese Tätigkeiten verfolgen einen primär kommerziellen oder vertraglichen Zweck, keinen journalistischen. In diesen Fällen ist die Rechtslage zwar umstritten, aber die absolut herrschende Meinung und die sicherste Vorgehensweise ist, sich vollständig nach der DSGVO zu richten. Sich hier auf die Ausnahmen des KUG zu verlassen, ist ein erhebliches rechtliches Risiko.

Ein weiterer fundamentaler Unterschied liegt im Anwendungsbereich:

- Das KUG regelt hauptsächlich die Verbreitung und öffentliche Zurschaustellung von Bildnissen. Es geht also um die Veröffentlichung.

- Die DSGVO regelt die gesamte Verarbeitung personenbezogener Daten. Dieser Prozess beginnt bereits mit dem Moment der Aufnahme des Fotos, also dem Drücken des Auslösers, und umfasst jeden weiteren Schritt wie Speichern, Bearbeiten, Archivieren und Löschen.

Für dich als Fotograf bedeutet das in der Praxis: Die Debatte, ob nun KUG oder DSGVO gilt, ist für deine kommerzielle Arbeit fast schon akademisch. Um auf der sicheren Seite zu sein, solltest du die DSGVO als dein primäres Regelwerk betrachten. Deine Leitfrage sollte nicht mehr lauten: "Gibt es eine Ausnahme im KUG?" sondern: "Auf welcher Rechtsgrundlage nach Artikel 6 DSGVO darf ich dieses Foto machen und verwenden?" Dieser Perspektivwechsel von der Suche nach Ausnahmen hin zur aktiven Schaffung einer Rechtsgrundlage ist der Schlüssel zur DSGVO-Konformität.

Einwilligung einholen – so geht's richtig

Eine der wichtigsten Rechtsgrundlagen für deine Arbeit als Fotograf ist die Einwilligung der abgebildeten Person gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO. Doch eine Einwilligung ist nicht einfach nur ein "Ja". Damit sie rechtlich wirksam ist, muss sie mehrere strenge Kriterien erfüllen, die in Artikel 7 der DSGVO festgelegt sind. Eine unwirksame Einwilligung ist so gut wie keine Einwilligung – mit allen negativen Konsequenzen.

Die vier Säulen einer wirksamen Einwilligung sind:

- Freiwilligkeit: Die Person muss eine echte Wahl haben. Die Einwilligung darf nicht unter Druck, Zwang oder durch die Androhung von Nachteilen zustande kommen. Verweigerst du die Einwilligung, darf dir daraus kein Schaden entstehen. Besonders heikel ist dies im Arbeitsverhältnis: Ein Mitarbeiter, der um seine Einwilligung für ein Foto auf der Firmenwebsite gebeten wird, könnte sich unter Druck gesetzt fühlen. Hier muss besonders auf echte Freiwilligkeit geachtet werden.

- Informiertheit: Dies ist ein entscheidender Punkt. Die Person muss vorher genau wissen, wozu sie ihre Zustimmung gibt. Eine pauschale Einwilligung wie "Ich bin mit der Nutzung der Fotos einverstanden" ist wertlos. Du musst klar und verständlich informieren über:

- Wer du bist (Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen).

- Zu welchen konkreten Zwecken die Fotos verarbeitet werden (z. B. "für das private Hochzeitsalbum des Paares", "zur Veröffentlichung im Portfolio auf meiner Website www.beispiel.de", "für Werbeanzeigen auf Instagram"). Je genauer, desto besser.

- Wie lange die Fotos gespeichert werden.

- Ob die Daten an Dritte weitergegeben werden (z. B. Drucklabor, Cloud-Anbieter). Cloud-Speicher, Online-Galerien, Drucklabore

- Den Hinweis auf das jederzeitige Widerrufsrecht. muss sie vier Kriterien erfüllen

- Eindeutigkeit: Die Zustimmung muss durch eine aktive, bestätigende Handlung erfolgen. Ein voreingestelltes Häkchen in einem Online-Formular ist verboten. Die Person muss selbst aktiv werden, z. B. durch das Setzen eines Hakens, das Klicken eines "Ich stimme zu"-Buttons oder durch eine Unterschrift.

- Nachweisbarkeit: Du als Fotograf stehst in der Beweispflicht! Du musst jederzeit nachweisen können, dass du eine wirksame Einwilligung erhalten hast. Diese sogenannte Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO) macht eine gute Dokumentation unerlässlich.

Schriftliche, mündliche und elektronische Einwilligung

Wie holst du die Einwilligung nun praktisch ein?

- Schriftliche Einwilligung (Model Release): Das ist der Goldstandard und die sicherste Methode. Ein schriftlicher Vertrag, oft als "Model Release" bezeichnet, den die Person unterschreibt, ist der beste Beweis. Ein solcher Vertrag sollte alle oben genannten Informationspflichten erfüllen. Er ist nicht mehr nur eine Vereinbarung über Nutzungsrechte, sondern ein zentrales DSGVO-Dokument. Alte Vorlagen von vor 2018 sind daher meist unzureichend und müssen dringend aktualisiert werden, um die DSGVO-Anforderungen zu erfüllen.

- Elektronische Einwilligung: Diese ist ebenfalls gültig, wenn sie korrekt umgesetzt wird. Das kann eine Checkbox (die nicht vorangekreuzt sein darf) auf deiner Website sein, bevor ein Kunde ein Formular absendet, oder ein klar beschrifteter Button in einem Online-Buchungsprozess. Wichtig ist, dass du den Prozess so dokumentierst, dass du ihn im Streitfall nachweisen kannst (z. B. durch Screenshots und technische Protokolle).

- Mündliche oder konkludente (schlüssige) Einwilligung: Jemand lächelt und posiert für deine Kamera – ist das eine Einwilligung? Theoretisch ja. Praktisch ist diese Form der Einwilligung extrem unsicher und für kommerzielle Zwecke absolut nicht zu empfehlen. Wie willst du Monate oder Jahre später beweisen, dass die Person wirklich eingewilligt hat und auch über alle Zwecke informiert war? Verlasse dich niemals darauf, wenn es um die Veröffentlichung von Bildern geht.

Widerruf und Dokumentation

- Widerruf: Jede Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit, ohne Angabe von Gründen und mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Darauf musst du sie vorab hinweisen. Der Widerruf muss so einfach sein wie die Erteilung der Einwilligung. Wenn also ein Klick zur Einwilligung genügt hat, muss auch ein Klick zum Widerruf ausreichen. Ein Widerruf bedeutet, dass du die Fotos ab diesem Zeitpunkt nicht mehr für die Zwecke nutzen darfst, die von der Einwilligung abgedeckt waren. In der Regel musst du die Bilder dann auch löschen (siehe Kapitel "Rechte der abgebildeten Personen"). Die frühere Regelung aus dem KUG, nach der ein Widerruf oft nur aus "wichtigem Grund" möglich war, wird im kommerziellen Kontext durch die DSGVO verdrängt.

- Dokumentation: Bewahre alle Einwilligungen sorgfältig auf! Ob es sich um unterschriebene Model Releases in einem Ordner oder um digitale Aufzeichnungen deiner Online-Formulare handelt – diese Dokumentation ist deine Absicherung. Ohne Nachweis ist eine behauptete Einwilligung im Streitfall wertlos.

Fotografieren bei Events und in der Öffentlichkeit

Nicht immer ist es möglich oder praktikabel, von jeder einzelnen Person eine Einwilligung einzuholen – man denke nur an ein Stadtfest, ein Konzert oder eine große Firmenfeier. Hier kommt eine andere wichtige Rechtsgrundlage ins Spiel: das berechtigte Interesse gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. Doch auch diese Rechtsgrundlage ist kein Freifahrtschein und erfordert eine sorgfältige Abwägung und transparente Kommunikation.

Gruppenfotos und berechtigtes Interesse

Um dich auf dein berechtigtes Interesse stützen zu können, musst du gedanklich eine dreistufige Prüfung durchführen:

- Gibt es ein berechtigtes Interesse? Zuerst musst du definieren, worin dein Interesse (oder das deines Auftraggebers, z. B. des Eventveranstalters) besteht. Das können legitime Ziele sein, wie die Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation der Veranstaltung, die Berichterstattung oder auch künstlerische Zwecke.

- Ist die Datenverarbeitung (das Fotografieren) erforderlich? Ist das Anfertigen von Fotos notwendig, um dieses Interesse zu erreichen? Meistens ist das bei der Dokumentation eines Events der Fall.

- Überwiegen die Interessen der fotografierten Personen? Das ist der entscheidende und schwierigste Teil der Abwägung. Du musst deine Interessen gegen die Grundrechte und Freiheiten der abgebildeten Personen abwägen. Ein zentraler Faktor ist hier die vernünftige Erwartungshaltung der Betroffenen.

Was kann eine Person vernünftigerweise erwarten?

- Bei einer öffentlichen Veranstaltung wie einem Marathon, einem Festival oder einer Demonstration müssen die Teilnehmer damit rechnen, als Teil der Menge fotografiert zu werden. Ihr Interesse, völlig anonym zu bleiben, tritt hier oft in den Hintergrund.

- Bei einer geschlossenen, aber großen Veranstaltung wie einer Firmen-Weihnachtsfeier oder einer Konferenz dürfen die Teilnehmer ebenfalls mit Fotos für die interne oder externe Berichterstattung rechnen, insbesondere wenn die Veranstaltung öffentlich beworben wurde.

- In privaten oder intimen Situationen überwiegt fast immer das Interesse der Person. Niemand muss damit rechnen, in einem Restaurant beim Essen, im Spa oder in der eigenen Wohnung gezielt fotografiert zu werden.

Die alte Ausnahme aus dem KUG, die Person als "Beiwerk" neben einer Landschaft oder Örtlichkeit (§ 23 KUG), kann in diese Abwägung einfließen. Wenn eine Person nur zufällig und klein im Bild ist und der Fokus klar auf der Szenerie liegt (z. B. ein Marktplatz, eine Sehenswürdigkeit), dann wiegen ihre Interessen weniger schwer. Sobald du jedoch gezielte Nahaufnahmen von Einzelpersonen oder kleinen, wiedererkennbaren Gruppen machst, reicht das berechtigte Interesse oft nicht mehr aus. Hier ist dann wieder eine explizite Einwilligung erforderlich.

Hinweisschilder und Informationspflichten

Wenn du dich auf das berechtigte Interesse stützt, entfällt zwar die Pflicht, eine Einwilligung einzuholen, aber nicht die Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 DSGVO. Da du die Personen nicht einzeln ansprichst, musst du sie auf andere Weise transparent und umfassend informieren.

Die beste Methode hierfür ist ein mehrstufiges Informationskonzept:

- Hinweisschilder: Platziere gut sichtbare Schilder an allen Eingängen zur Veranstaltung. Diese sollten die wichtigsten Informationen enthalten:

- Ein klarer Hinweis: "Achtung, auf dieser Veranstaltung werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht."

- Der Zweck der Aufnahmen (z. B. "für unsere Öffentlichkeitsarbeit auf der Website und Social Media").

- Wer der Verantwortliche ist (z. B. der Name des Veranstalters oder deines Unternehmens).

- Ein Hinweis, wo man detailliertere Informationen findet (z. B. ein QR-Code, der zu deiner Online-Datenschutzerklärung führt) und an wen man sich bei Widerspruch wenden kann.

- Mündlicher Hinweis: Wenn möglich, sollte bei der Begrüßung der Veranstaltung mündlich auf die Fotoaufnahmen hingewiesen werden.

- Vorabinformation: Idealerweise wird bereits in der Einladung oder auf der Event-Website über die geplanten Aufnahmen informiert.

Diese Maßnahmen sind nicht nur eine lästige Pflicht. Sie sind ein strategisches Werkzeug. Indem du die Gäste informierst, steuerst du aktiv deren Erwartungshaltung. Ein Gast, der an einem solchen Schild vorbeigeht, kann später nur schwer argumentieren, er sei von den Fotos völlig überrascht worden. Du stärkst damit deine Position in der Interessenabwägung und demonstrierst Fairness und Transparenz, die Kernprinzipien der DSGVO.

Kinder, Mitarbeiter und besonders sensible Situationen

Kinderfotos: Strengste Maßstäbe!

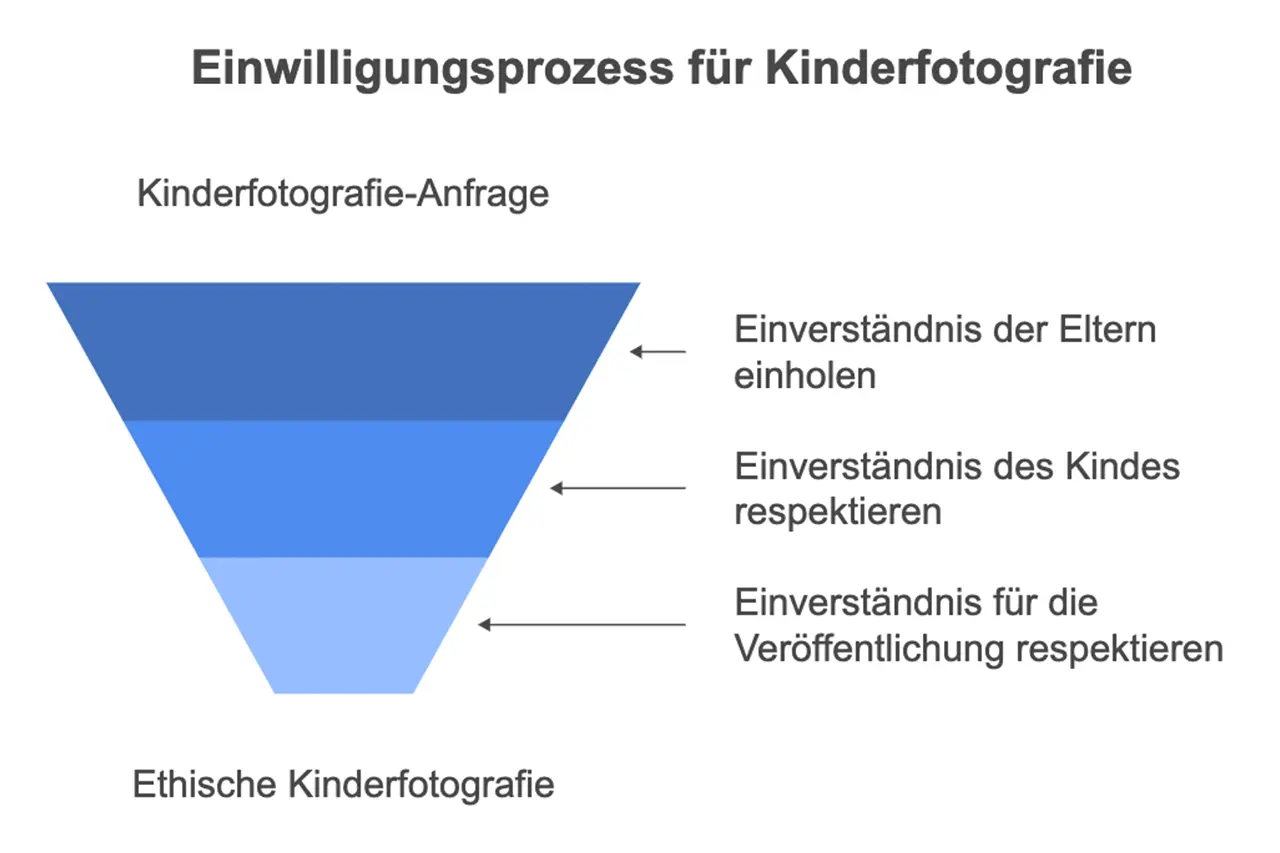

Fotos von Kindern sind datenschutzrechtlich besonders sensibel. Die DSGVO verlangt hier ein besonders hohes Schutzniveau. In der Praxis bedeutet das:

- Für die Veröffentlichung von Kinderfotos ist immer eine ausdrückliche, schriftliche Einwilligung der Sorgeberechtigten erforderlich.

- Das berechtigte Interesse kann hier nicht als Rechtsgrundlage herangezogen werden.

- Die Einwilligung muss freiwillig, informiert und widerrufbar sein. Sie sollte klar regeln, wo und wie die Bilder verwendet werden dürfen. Die Fotografie von Kindern und Jugendlichen

- Bei Veranstaltungen (z. B. Schulfesten) ist eine gesonderte Einwilligung für jedes Kind nötig, das erkennbar abgebildet wird.

Mitarbeiterfotos: Nur mit Zustimmung

Auch bei Mitarbeiterfotos ist die Einwilligung Pflicht. Sie darf nicht im Arbeitsvertrag "versteckt" werden, sondern muss separat und freiwillig erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden – dann müssen die Bilder umgehend entfernt werden.

Rechte der abgebildeten Personen: Auskunft, Löschung, Widerspruch

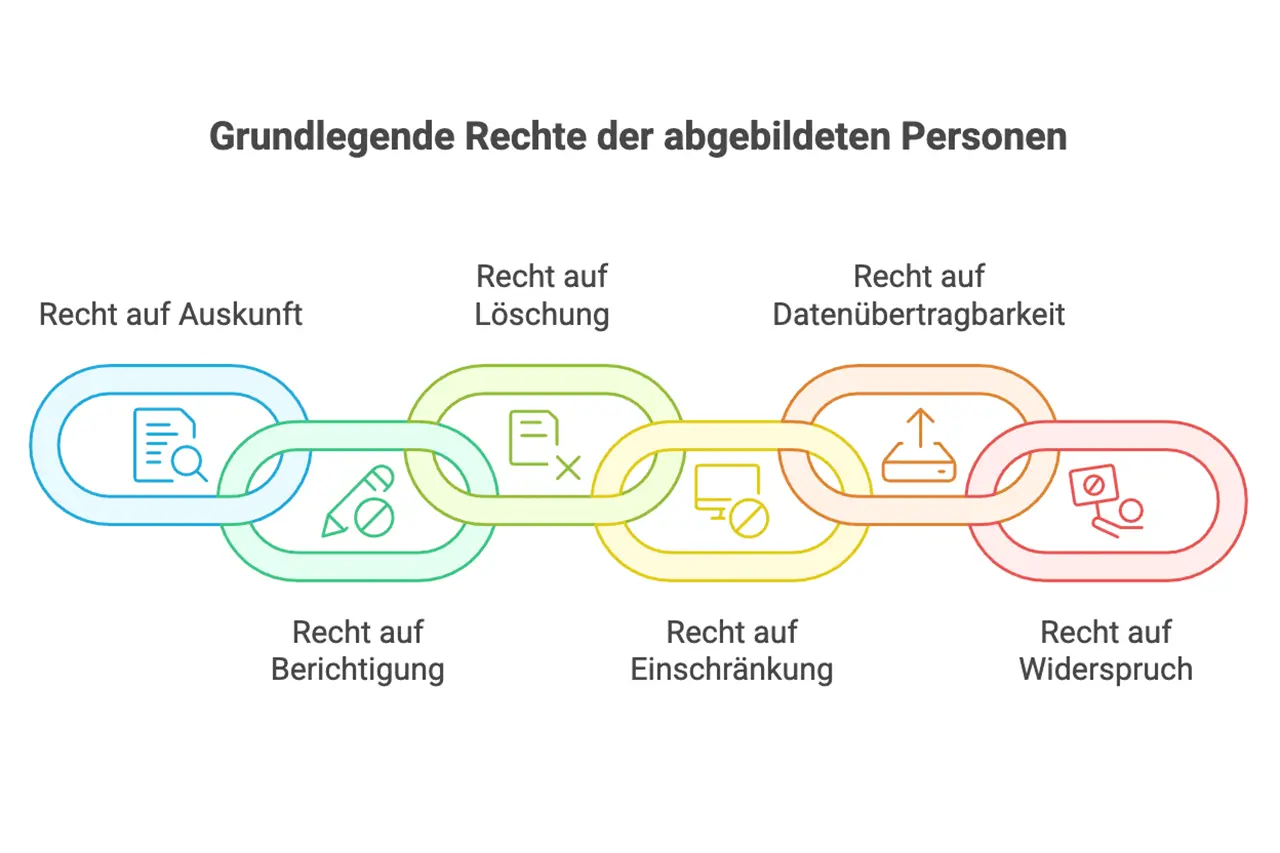

Die DSGVO räumt den abgebildeten Personen umfassende Rechte ein. Diese gelten unabhängig davon, auf welcher Rechtsgrundlage du fotografierst oder veröffentlichst. Du musst als Fotograf in der Lage sein, diese Rechte zu erfüllen:

- Auskunftsrecht: Jede Person kann verlangen, zu erfahren, ob und welche Fotos von ihr gespeichert oder veröffentlicht wurden, zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage.

- Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden"): Auf Wunsch müssen Fotos gelöscht werden, sofern keine zwingenden Gründe dagegensprechen (z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder überwiegende Interessen). Recht auf Löschung (Art. 17)

- Widerspruchsrecht: Personen können der Verarbeitung und Veröffentlichung ihrer Fotos jederzeit widersprechen. Dies gilt insbesondere bei berechtigtem Interesse als Rechtsgrundlage.

Es empfiehlt sich, ein einfaches Verfahren für Auskunfts- und Löschanfragen zu etablieren (z. B. eine zentrale E-Mail-Adresse oder ein Online-Formular). So kannst du schnell und DSGVO-konform reagieren.

Model Release & Einwilligung: Was muss drinstehen?

Die Einwilligung ist das Herzstück der DSGVO-konformen Fotografie. Sie muss bestimmten Anforderungen genügen, um wirksam zu sein. In der Praxis hat sich das sogenannte Model Release etabliert – eine schriftliche Vereinbarung zwischen Fotograf und abgebildeter Person.

- Freiwilligkeit: Die Einwilligung darf nicht unter Druck oder als Voraussetzung für einen Vertrag erteilt werden.

- Informiertheit: Die betroffene Person muss genau wissen, wozu sie einwilligt (Zweck, Art der Veröffentlichung, Dauer, Widerrufsmöglichkeit).

- Widerrufbarkeit: Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

- Schriftform: Mündliche Einwilligungen sind schwer nachweisbar. Ein schriftliches Model Release ist dringend zu empfehlen.

- Transparenz: Die Einwilligung muss klar und verständlich formuliert sein – keine versteckten Klauseln!

Praktische Checkliste für den Fotografen-Alltag

Mit dieser Checkliste kannst du deine Shootings und Veröffentlichungen DSGVO-konform gestalten. Sie ersetzt keine Rechtsberatung, gibt dir aber eine solide Orientierung:

- Rechtsgrundlage für jedes Shooting und jede Veröffentlichung geprüft?

- Einwilligungen (Model Release) schriftlich eingeholt und dokumentiert?

- Informationspflichten erfüllt (z. B. Datenschutzhinweise, Hinweisschilder bei Events)?

- Widerspruchs- und Löschanfragen können schnell umgesetzt werden?

- Fotos sicher gespeichert und Zugriff auf das Notwendige beschränkt? Auftragsverarbeitungsvertrags (AV-Vertrag)

- Veröffentlichungen auf Social Media, Website & Co. regelmäßig überprüft? rechtskonformer Cookie-Banner (Consent Tool)

- Besondere Vorsicht bei Kinder-, Mitarbeiter- und sensiblen Fotos? Urheberrecht vs. Datenschutzrecht

- SSL-Verschlüsselung (HTTPS) SSL-Verschlüsselung (HTTPS)

- Panoramafreiheit (§ 59 UrhG) Panoramafreiheit (§ 59 UrhG)

- ist eine praktische Checkliste für Webflow ist eine praktische Checkliste für Webflow

- wichtig bei US-Anbietern wie Wix oder Squarespace wichtig bei US-Anbietern wie Wix oder Squarespace

- Die beste Methode sind gut sichtbare Hinweisschilder Die beste Methode sind gut sichtbare Hinweisschilder

- Darf ich noch Street Photography machen? Darf ich noch Street Photography machen?

- Die Einwilligung der abgebildeten Person Die Einwilligung der abgebildeten Person

FAQ: Die häufigsten Fragen zur DSGVO für Fotografen

Brauche ich für jedes Foto eine Einwilligung?

Nein, nicht immer. Für viele Fotos reicht das berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage – etwa bei Events oder in der Öffentlichkeit. Sobald Personen gezielt porträtiert werden oder es sich um sensible Situationen handelt, ist eine Einwilligung Pflicht.

Wie lange darf ich Fotos speichern?

Fotos dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für den Zweck erforderlich ist. Nach Wegfall des Zwecks (z. B. nach Projektabschluss oder Widerruf der Einwilligung) müssen sie gelöscht werden.

Was ist mit Social Media und DSGVO?

Auch auf Social Media gelten die DSGVO-Regeln. Du bist für die Veröffentlichung verantwortlich, selbst wenn die Plattform ihren Sitz außerhalb der EU hat. Informiere die Abgebildeten und hole ggf. Einwilligungen ein.

Was passiert bei einem Verstoß?

Verstöße gegen die DSGVO können zu Abmahnungen, Bußgeldern und Schadensersatzforderungen führen. Besonders kritisch sind Veröffentlichungen ohne Einwilligung oder fehlende Informationspflichten.

Gilt die DSGVO auch für Hobbyfotografen?

Die DSGVO gilt grundsätzlich für jede Verarbeitung personenbezogener Daten – also auch für Fotos. Eine Ausnahme gibt es nur für rein private Zwecke (z. B. Familienalbum, keine Veröffentlichung).

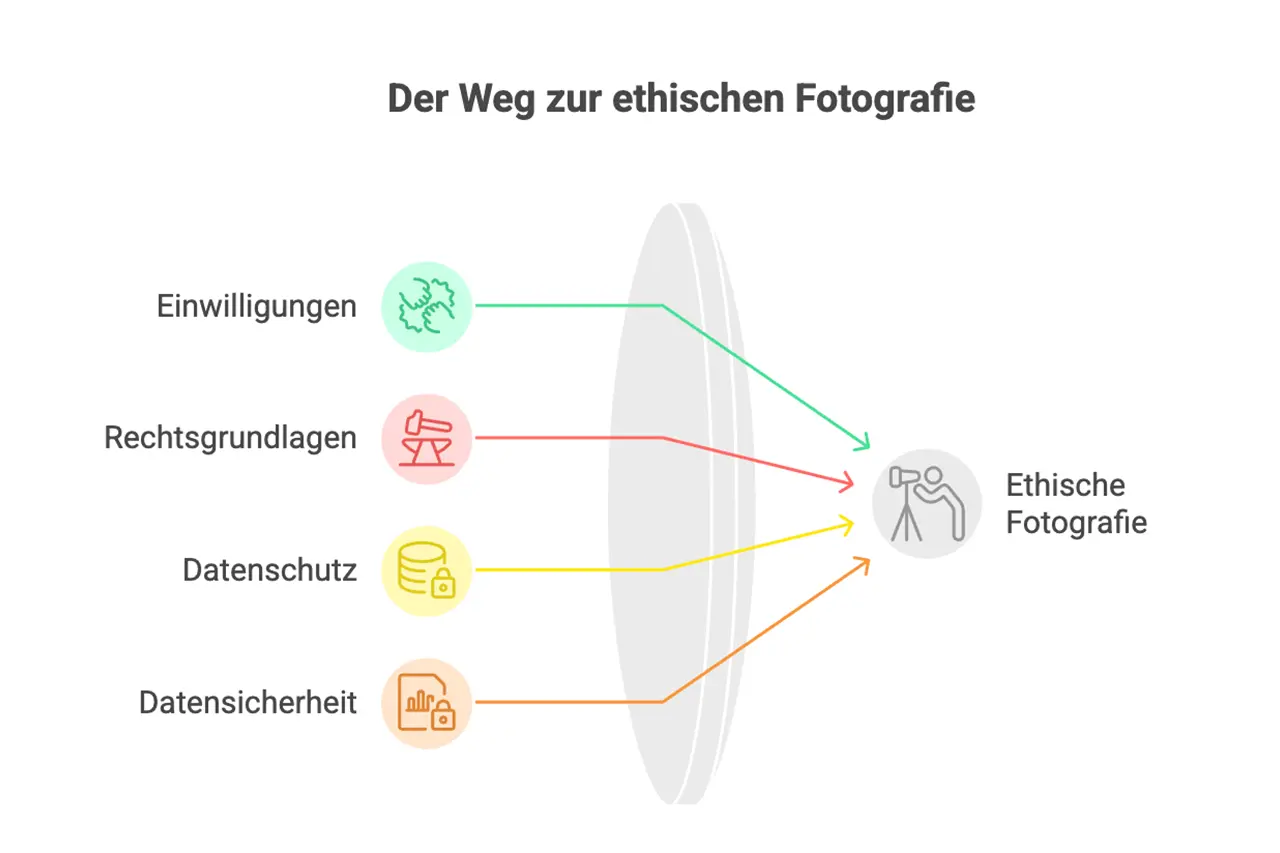

Fazit: DSGVO als Chance für professionelle Fotografie

Die DSGVO ist kein Feind der Fotografie – im Gegenteil: Sie schafft klare Regeln, sorgt für Fairness und stärkt das Vertrauen deiner Kunden. Wer die Vorgaben kennt und umsetzt, hebt sich positiv von der Konkurrenz ab und vermeidet rechtliche Risiken. Transparenz, Respekt und Professionalität zahlen sich aus – für dich und deine Auftraggeber.

Nutze die DSGVO als Qualitätsmerkmal und kommuniziere offen, wie du mit Bildrechten und Datenschutz umgehst. So wird Datenschutz zum Wettbewerbsvorteil!